MIアイデア発想塾は、生産性を上げる為に、質問力、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン等を知恵ある方法で賢く使い、企業力を強化する組織です。

生産性を上げるとは

洞察力、知恵と生産性の関係は

「8. 洞察力を培う方法で、なぜ?生産性が上がられるのか?」

ここからは、データの取れない当組織の仮説になるのですが、私たちの見方は、木を見て森を見ず、であり、システム思考ができない見方である事は、識者がよく言っている事ですから、これを基に、当組織なりの仮説を立てて、説明します。

私たちの物事の捉え方から言うと、私たちはグローバルビジネスで通用する様な洞察力を持つ人は、非常に少ないです。

これを証明する事は、ここ30年の日本の停滞を見ていれば、分かると思います。

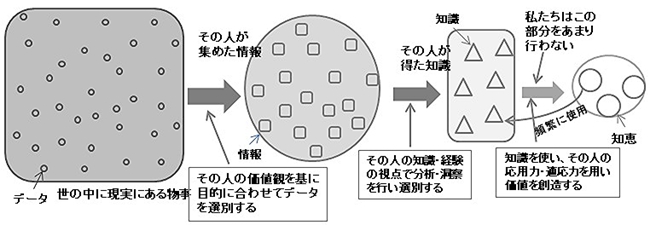

上図は、世の中にあるデータをどのように情報にし、どの様に知識として、知恵として行くかを表した図です。

私たちは、知識としたものを、知恵(洞察力)に変える為、応用力や適応力を使い価値を創造する、知恵にする事をあまりしません。

その代わりに、どこかの具体的な知識を探し、知識とする事で物事に対処すると思います。

創造力を使い知恵とする事をあまりしないし、知恵を頻繁に使い知識とするサイクルを行わず、更に知恵が蓄積できないと言う悪循環に陥り、知恵を貯める事ができません。

それは、私たちの見方が習慣的に浅く見て、物事を追求する習慣がないので、考える事をあまりしないからです。

私たちの知識が、なぜ独立した知識になってしまうかと言うと、知識を得る方法が、物事を追求しないので、論理的に導きだされる知識を探すのではなく、直感で必要だ、と思う知識自身を、知識として探し、記憶して行くので、関係性の少ない知識になってしまうからです。

私たちが、システム思考が苦手な事も、私たちの知識は、繋がっていない独立した知識が多いからです。

その他にも、日本の製造業における生産性実態の考察、と言う論文を書いている坂本重康氏は、日本企業は、トピックとして優れたものを持っていても、それをシステムとして普遍化し、客観的な表現で具現化する事が弱い為、他に移転されない、とも、日本企業の生産性活動は、重要と考えつく課題・方策を、無作為に対処するランダムアプローチであって、系統的に対処するシステムアプローチではない、欧米とは対極にあるものである、とも書いています。

私たちが求める知識が、具体的なものが多いのは、具体的な事は、私たちの浅い捉え方に合う表面的な手段である事と、私たちの知識間の関連付けが少ない為、具体的でないと理解できないので目的が達成できないからです。

関連付けられた知識の蓄積であれば、1つの問題から色々な具体的な解決策が浮かび、本質的な事も分かってくると思います。

追求して得る知識には、論理的な関係性が多い知識になるのに対して、私たちの知識には、関係性や構造などが殆ど含まれていない、知識としての知識になってしまうのです。

別な言い方をすると、私たちが得る知識は、言葉で表せる知識で、例えば、物事の説明は言葉として説明できますが、その物事が起きる原因や物事を支えている事は、言葉で表現されていません。

私たちの知識は、背景の分からない表面的な知識を知識としているのです。

背景を知るには、物事を追求しなければ得られないのです。

浅い知識とは、こう言う事を言っているのです。

この追求して得られる知識が、洞察力に繋がって行く事は多いのです。

欧米では、物事を追求する見方をするので、本質や原因を理解でき、物事の理解が広く深くなって行くので、生産性の事も広く深く理解でき、何が生産性を上げる事になるか、何が生産性には役立たない事なのか等の見極めができる様になり、日本より生産性を上げる事ができるのです。

欧米では、人に対する、生産性に対する、業務に対する、グローバルビジネスに対する理解が、私たちより広く深いので、生産性も高くできるのです。

要するに、洞察力知恵が私たちよりあるので、生産性を高くできるのです。

私たちも、質問を多用し続けていれば、欧米並みの人物事の広く深い理解が進み知恵洞察力がついてきて、生産性への洞察ができる様になり、生産性を上げる事ができる様になるのです。

こう説明してくると、手の掛かる事をしなければならないのだなー!と思うかも知れません。

しかし、洞察力や知恵を得る為には、他の簡単な方法はありません。

当たり前の事ですが、努力しなければ、実である、知恵や洞察力を得る事はできないし、生産性を上げると言う、難問も解決できないのです。

「9. では、どうすれば、私たちに洞察力がつけられるのか?」

この説明は5.を読んで頂ければ、納得されるのではないでしょうか。

当組織が考えだした洞察力知恵をつける方法は、質問を業務やビジネスに多用する事です。

ここで問題になる事は、業務やビジネスで、質問を多用し続けられるか?です。

洞察力を培うには、質問し続けなければならないからです。

洞察力知恵を得るには、関連付けられた大量の知識が必要になるので、関連付けられた大量の知識を得る為には、質問をし続ける必要があるのです。

ただ質問する事で得られるメリットが多いので、メリットが続ける動機になり易く、質問自体は誰でもする事ですから、慣れ易いです。

もし問題があるとしたら、適切な質問ができるか否か、ではないでしょうか。

効果的な質問は、簡単ではないので、効果的な質問ができる様になり、メリットを得られる様になるまで、続けられるかです。

これは、質問力を見て頂いて参考にするか、見本になる様な質問が質問例にありますので、それを読んで学ぶ事で対処して行きます。

又、質問とは何か?これを追求する事でも、適切な質問をできる様になります。質問を学ぶ為に、質問を使うのです。

質問作りと言う、質問を学ぶ方法がありますので、それを使い、質問の理解を深める方法もあります。

「10. 洞察力を培う方法で、私たちの生産性を上げる事ができるのか?」

今までの説明を読んで、どう感じたでしょうか。わが社には無理だ、と思うでしょうか。

挑戦してみよう、と思うでしょうか。

参考になればと思い、私たちの従来の問題解決法と、ここで提案している当組織の方法とを、長期視点で比較して見ます。

私たちの問題解決法は、問題が起きたと認識できるまで、行動を起こす事はありません。

私たちの見方は、見えないものが多いのに認識する事が遅いのに、私たちはこの方法で問題解決しています。

問題が起きる毎に、新たな具体的な知識を得る事で問題解決します。

問題を認識するのが遅く、問題毎に新たな知識を得て解決法を考え出す方法です。

その上、私たちの見方が表面的なので、IT技術の使い方の様なゆっくり変わる変化は、捉えられない事が多いです。

それに対して、洞察力知恵を培う当組織の問題解決法は、最初は私たちの方法と同じ方法を取らざるを得ませんが、洞察力は積みあがって行く物事の理解ですから、ある程度物事を見通せる洞察ができる様になると、物事の原因や本質の理解が進むので、問題が起きる原因を事前に分かる様になります。

問題が起きる前に未然に問題を解決する事が増えて、問題自体が少なくなります。

その上、物事の広く深い理解が進むので、高度な問題も解決できるようになります。

又、ゆっくり変化するものも捉えられる様になります。

今までコンサルタントしかできなかった問題も、解決できる様になり、一つ上のスキルを社員が持てる様になります。

私たちの従来の方法では、ここ30年の停滞が示す様に、生産性を上げ続ける事はできません。

今生産性が騒がれていますので、対処療法の様に、いくつかの改善策を実地して、少しは生産性を上げる事ができるかも知れません。

しかし、同じ様に改善策を実地する、東南アジアなどの国が、出てきても不思議ではありません。

なぜなら、対処療法的な私たちの生産性向上策では、真似し易いからです。

最初の頃に説明した通り、生産性の本質は、世界中の国の生産性の比較で評価されるものです。

他の国が同じ様な方法で、生産性を上げれば、私たちの生産性が上がっても、帳消しになってしまい、生産性を上げる目的である、私たちの競争力が強くなることはありません。

生産性を上げる取り組みは、独自性を出す必要があり、真似できない事に価値があるのです。

私たち独自の生産性向上策でなければならないのです。

その為には、私が提案する方法が、一番効果的なのです。

「11. まとめ」

今まで書いた事を、まとめてみます。

私たち日本は、少子高齢化が進展し、労働力不足に陥り、女性や高齢者の雇用を促進する為、働き方改革を行い、労働時間短縮や働き方に多様性を持たせる必要が出てきました。

増えて行く高齢者を、少なくなって行く労働人口が支えなければならなくなり、長年上がらなかった生産性を上げる必要性に迫られてきました。

この状況下でも、私たちは、なかなか生産性を上げられない現実があります。

上げられえない理由は、私たちには、生産性がどう言うものか?が理解し難い事である事。

そこで、当組織が考えた生産性とはどう言うものか?を説明し、生産性を上げる為に、参考にして頂きたく説明する事にした事。

生産性は、アウトプット/インプットで表せる事。

企業活動のあらゆる所が生産性に関係する事。

生産性は、世界各国との比較で低い、高いが決まる事。

生産性は、国際競争力にも影響を与えるものなので、生産性の高い国と比較して、自国の良し悪しを判断し、修正して行く事で生産性を上げる事ができる事。

もう一つが、他国にできない付加価値を生み出す事で、生産性は高くなる事、などが生産性と捉えています。

生産性を上げる為には、生産性は目に見え難いものなので、生産性を追求する、と言う気持ちが必要になり、生産性を追求し続ける事で、生産性を理解し、上げる方法を考え出せる様になる事。

生産性を追求するには、生産性に関する事を、広く深く質問して考える事で、生産性は追求できる事。

生産性を追求し、質問して考え解明理解する事で、生産性の理解が深まり、生産性を上げる方法を考え出せる様になる事。

質問の癖をつける事で、生産性を広く深く理解できる様になる事。

質問の癖をつける方法は、質問する事の効果を理解し、適切な質問ができる様になると、多くのメリットが得られるので、それを続ける動機にできる事で、質問の癖をつけ易い事。

生産性を、質問を通して追求し続けて、生産性に関する広く深い知識が得られると、生産性を見通す洞察力や知恵がついてきて、その洞察力知恵が、無駄のない、効率的で効果的な賢い事ができる様にするので、生産性を上げる事ができる事。

生産性に関する洞察力や知恵がついてくると、どうして生産性を上げられるのか?が私たちが理解でき、従来の方法と比較すると、更に当組織の提案が、効果ある事が理解できる事。

要点だけを繋げると、生産性は分かり難い → 追求する気持ちで接する → 追求すると、見えてくるものは3つある事 → 3つを追求するには質問する事が有効に働く事 → 質問し続けていると洞察力知恵が培われる → 洞察力知恵が培われると、生産性を上げる為に何をすればよいかが分かってくる事 → 洞察力を培うには、質問をし続けなければならない事 → 質問は、し続ける動機となるメリットが多いので続け易い事、と繋がります。

バナースペース

関連項目

生産性を上げるとは

質問力とは

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp