�l�h�A�C�f�A���z�m�́A����̗͂��g���A�o�����X�E�X�R�A�J�[�h�A�C���X�g���N�V���i���f�U�C���A�A�N�V�������[�j���O�����A��Ɨ͂���������g�D�ł��B�@�@�@�@

����͂Ƃ�

����͂̉e���A�b������@�A���₷���

�u����͂̉e���v

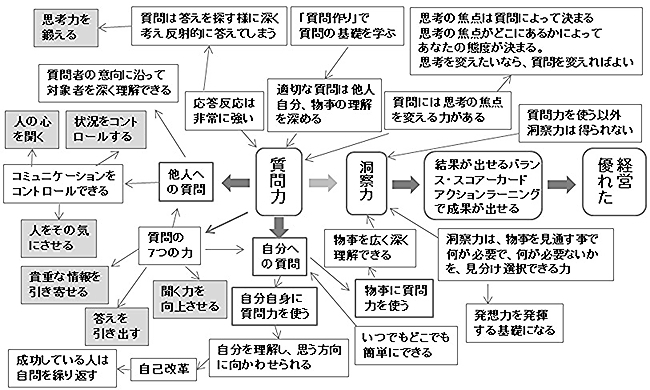

����͂𒆐S�ɁA�ǂ�ȗ��R�Ŏ��₪�F�X�Ȍ��ʂނ��A���̌��ʂǂ�Ȍ��ʂƁA�ǂ�Ȏ����ł���l�ɂȂ邩��\�����W�}�����}�ł��B

���}������A�Ȃ��A���₷�鎖���A�L���ɓ��������A�������Ղ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����͂�|�����ʂ́A�l�ɑ���R�~���j�P�[�V�������~���ɃR���g���[���ł��鎖�ƁA�������g�����߂Ă���鎖�ƁA�����I�Ō��ʓI�Ȍ����o�c���ł��鎖�ł��B

�������̒m���d���̖������@������Ă��ẮA���̗l�Ȏ��́A�s�\�ł��B

�������͎�������܂肵�Ȃ��K��������܂��B

���̗��R�͂Q����A�P�́A�{���ƌ��O�̕���������̂ŁA�{����Nj����鎿��́A������X�������鎖�B

�P�́A�l�╨����Nj�����̂ł͂Ȃ��A�ǂ����̒m�����o���鎖�Ŗ�������̂ŁA����̏K�����Ȃ����ł��B

����������X���ƁA�l�A������Nj����Ȃ��A�����̑��������\�ʓI�ł���̂ŁA�����������Љ�ɂ́A�B���ȕ���������܂��B

���̂g�o�̃o�����X�E�X�R�A�[�J�[�h�̏��ŁA�Ȃ��A�o�����X�E�X�R�A�[�J�[�h�̓������ʂ��o���Ȃ���Ƃ������̂��A���̗��R�Ƃ́A�Ő������Ă���ʂ�A�������̂a�r�b�쐬�́A�r�W�������B����������A�o�c�҂̐������B���ł������肷�鎖�������ŁA��肭���ʂ��o���Ȃ����������Ă��܂��B

����͂�ǂ��������A����𑽂�����ƁA�����̎��������ł��܂��B

�u����͂�b������@�v

����͂Ő��ʂ��o���ׂɖ��ɂȂ鎖�́A�K�Ȏ�����ł���l�ɂ��鎖�ł��B

����́A����̉�b�̒��Ɉӎ����Ď���𑽂����A����̌��ʂ��������Ȃ���A���X�Ɏ���͂��čs���ȊO�A���@�͂���܂���B

����́A�{���⌴����Nj�����ɂ͗B�ꖳ��̂��̂Ȃ̂ŁA����𑽂����Ă���A���R�Ɛl�A�����A�������𖾂��ꗝ���ł���l�ɂȂ�̂ŁA����𑱂��Ă���A����̎������R�ɏオ���Ă��܂��B

�������ɖ{���ɒm�肽����������A�D��S�̉����Ȑl�̗l�ɁA����͎��R�ɏo�Ă���Ǝv���܂��B

���A�ӎ����Ď�����J��Ԃ��A�������A�����̗�����[�߂鎖�ȊO�A���������߂Đl�̏�ɏo�鎖��A���������ʂ��ď��̗ǂ������f���A���������ł���l�ɂ͂Ȃ�܂���B

�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ŏ���͂��g���A�����Ɍ��ʂ��o�������̂ł���A����͂�₤�{�������o����Ă��܂��̂ŁA�{��ǂ�ŁA���̗l�Ȏ��́A����Ȏ��₪���ʂ���A�ƌ������̂͂���܂��B

�Ⴆ�A����{�ɁA�S�̋������k�߂������A����Ƃ̋��ʓ_�������o������A��͉��ł����H���̎��������A��������܂��B

������g���A���܂ł����ʓI�ȁA����͂ł��܂��B

���̎���̗���A�Q�l�ɋL�q���܂����̂ŁA

��������������������B

���ł́A������A�ƌ����{���o�Ă��āA����̂ǂ��������𗝉�����A�K�Ȏ��₪�ł���l�ɂȂ邩�A��������Ă���{������܂��B

���̖{��ǂ�ŁA�{�ɂ��鎖�����H���āA����̗̗͂�����[�߂�A�K�Ȏ��₪�ł���l�ɂȂ鎖���A�����Ă���܂��B

�K�Ȏ��₪����̂́A���N�ɂǂ�ȈӐ}�łǂ�Ȏ�������邩���d�v�ŁA���₷�鎞�̏Ǝ�����e�Ǝ���ԓx���A���̎��₪�K�Ȃ��̂ɂȂ邩�ۂ������߂Ă��܂��܂��B

���̏��f�́A�o����ς܂Ȃ���A��ɓ���鎖�͂ł��܂���B

���ꂾ���ɁA�K�Ȏ��₪�ł���ƁA���̐l�ɑ傫�ȃ����b�g�������炷�����ł��܂��B

�������K�Ȏ�����ł���l�́A���҂���ɏo������ʂ�����܂��B

���ꂩ��̐��E�ł́A���[�_�[�ɂȂ�ׂ̏����ɁA�K�Ȏ��₪�ł��邩�ۂ����A�����Ă��邩���m��܂���B

������A����͂͏d�v�ɂȂ��čs���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

��������́A�����ňӎ����Ȃ���ł��Ȃ��̂ŁA���`�x�[�V�������K�v�ɂȂ鎖������܂����A�������ǂ��Ȃ�A������������l�ɂȂ�ȂǁA�����Ƀ����b�g�����܂�܂��̂ŁA���`�x�[�V�����ێ��́A�����������͂���܂���B

���`�x�[�V�����̈ێ�������̂͏����̍��ŁA�����Ƀ����b�g�����܂�Ȃ����ňӎ���������K�v������̂ŁA���l�̗͂����Ȃǂ��Ĉӎ����ێ�����l�ɂ��܂��B

����͂�g�ɂ��鎖�ɂ́A����ł��������Ȃ����̂��܂߁A�����̃����b�g������܂��̂ŁA�w�͂������̂�����g�݂ɂȂ�Ǝv���܂��B

���̑��̃X�L���ł������ł����A�K�������K�v�ȃX�L���͏K�����ł���ƁA�w�͂̈ӎ��Ȃ��A���R�ɂł���l�ɂȂ�܂��B��J����̂́A�ŏ��̐����������ł��B

�u����͂���ɂ��闝�R�v

���������s���Ă���m���d���̖��������A����͂�g�ɂ�������悢���ʂ��o���鎖�͕����������A�Ȃ��A����͂Ȃ̂��H���̗��R��₤�Ă݂܂��B

���̎���ɑ��A�ߋ��̎���Ő����ł�����̗Ⴊ�Ȃ��̂ł����A�z���ł��鎖�͑�������܂��B

���́A�h�s���O���[�o�����̐i�W�ŁA�Љ�͕��G�ɂȂ�傫���ω����Ă��܂��B

�������A��i���ł�����{�́A���n�Љ�ɂȂ�A���̂����Ă��܂��B

���̐��̒��ł́A�����̒m���ł͑Ώ��ł��Ȃ����������Ă��܂��B

�Ⴆ�A�P�l�ЂƂ�����ׂ̃R�~���j�P�[�V�����͂��K�v�ɂȂ�����A���G�ŕ������Љ��ǂݎ��͂��K�v�ɂȂ�����A�V���Ȃ��̂ݏo���͂�{�����鎖���K�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

�����̎��́A����͂�|�����ŁA�\�ɂ��čs���܂��B

�Ȃ��A����͂�|���A�����̎����A�ł���l�ɂȂ�̂ł��傤���H

���₷�鎖�ɂ͂X�̌��ʂ����鎖�͗����ł����Ǝv���܂��̂ŁA����͂�g�ɂ���ƁA�ǂ�Ȏ����ł���l�ɂȂ邩�������܂��B

�ŏ��ɁA�R�~���j�P�[�V�����Ɏ���̗͂��g���ꍇ�����Ă݂܂��B

�Ј��P�l�ЂƂ肪����͂��ӎ����A������ł���l�ɂȂ����ꍇ��z�肵�Ă݂܂��B

�ŏ��Ɋ���������ʂ͑O�ɏ������A�c�Ƃƌڋq�̊ԂŋN����ω��Ő����ł��܂��B

���̑��ɁA��i�������ɁA���߂ɂȂ�Ȃ��`�ŁA��i�̈ӌ��ɉ����������A�����鎖���ł��܂��B

��i�������ւ̎���ŁA�����̏�c�����A�����̂�����[���������@�ŏ�i��������������������A��i�̖��߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�����̈ӎu�ōs���`�Ɏ����čs���܂��B

���̗l�Ȏ���̎g����������A�㉺�W�̕ǂ��z���āA�P�l�ЂƂ���������ł��܂��B

���̗l�ɁA�R�~���j�P�[�V�����Ɋւ�鎿��̂P�����́A����̏��ڂ����m�鎖���ł��鎖�ł��B

����̏�c���ł���A����͂̌��ʁA����̎v�l��ς��đ�����R���g���[�����鎖���A���̋C�ɂ����鎖���A�F�X�Ȏ��ł��Ɍq����A�s�����ɉ\�����L����܂��B

���Ɏ����������ɂ��鎩��́A�ǂ�Ȏ����ł���̂ł��傤���B

�����������ɁA�����������ɂ��鎿��́A���l�ɂ͌����Ȃ��̂ŁA�{�l�����o���Ď����ɁA�����Ɏ��������ȊO�A������ł���l�ɂ�����@�͂���܂���B

�����������ɂ��鎿��̑�\�Ⴊ�A���Ȃł��B

�����̍s���́A����ł悩�����̂��H�Ȃǂł��B

���Ȃ̌��ʂ́A�������������m�̒ʂ�A���������߂鎖�ɖ𗧂̂ŁA���Ȃ�����l�͑����Ǝv���܂��B

���������Ȃ��A�����������ɂ��Ă��鎿��A��̓I�Ɏ�����ǂ����鎿��Ƒ�������A�ǂ�Ȏ��������Ɏ��₷��A�����������ł��邩���R���g���[���ł��A����ɑ傫�Ȏ�����ʂ鎖���ł��܂��B

�����������������A�Ǝv���l�͑����Ǝv���܂��B

���̈ӗ~���A�����͂ǂ��Ȃ肽���̂��H�Ȃ肽���l�ԂɂȂ�ɂ́A�ǂ�����悢���H���̎��������悢��ł��B

�����������ɂ��鎩����R���g���[���ł���l�ɂȂ�A�������́A�m���ɐl����ɏo�鎖���ł��܂��B

�Ȃ��Ȃ�A������R���g���[���ł���A�����̑ԓx���R���g���[���ł���l�ɂȂ�܂��̂ŁA����ɍ��킹��Win-Win�̉������A�����̋��݂��g�����s�����Ƃ��l�ɂȂ�̂ŁA������D�ʂɗ��\���������邩��ł��B���^�F�m�I�ȍs�����A�Ƃ��l�ɂȂ邩��ł��B

�u�����������Ȏ������畨���ɂ��鎿��A����v

�������́A�����������ɂ��鎿��A����̌��ʂ𗝉����Ă���l�́A���ɏ��Ȃ��Ǝv���܂��B

�����������ɂ��鎿�₪�ł���l�͔��ɏ��Ȃ��A�����ɑ��鎩�₪�ł��邾���ł��A�����̗��������̐l���i�ނ̂ŁA���ʉ��Ɍq����܂��B

�����������ɂ��鎿�₪�ł���l�ɂȂ�ƁA�����̊W����\���A�\���v�f�ȂǕ������x���Ă���w�i���𖾁A�����ł��鎖��A�Ȃ��A���J��Ԃ����ŁA������{�����𖾗����ł���l�ɂȂ�A���@�͂��t���Ă��܂��B

�����ł��G��Ă���l�ɁA�������͒m���d���̑����������Ă��܂��̂ŁA���@�͂�g�ɂ��Ă���l�͏��Ȃ��ł��B

���@�͂��g�ɂ��Ă���ƌ������́A�������𖾗����ł���l�ɂȂ鎖�ł�����A���G�ŕ������Љ��ǂݎ��͂��A���R�ɂ��Ă��܂��B

���@�͂�g�ɂ���ƁA���l���C�Â��Ȃ������A�C�Â���l�ɂȂ�����A���̑I�ʂ��K�ɂȂ�����A�������K�v�ŁA�����K�v�Ȃ��������ʂ���l�ɂȂ����肵�āA���������s����l�ɂȂ�܂��B

�����@�͂́A�V���ȕt�����l�ݏo���A���z�͂̊�b�ɂȂ�̂ŁA���@�͂��t���Ă���ƁA�������̋��ȁA�V���ȉ��l�ޔ��z�A�A�C�f�A���o����l�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃ��A���@�͂�g�ɂ���Ɣ��z�͂��t�����A�ƌ����ƁA�V���ȉ��l�́A��������̂́A�V�����g�ݍ��킹���l�������������܂��̂ŁA��������̂�[���L����������K�v������A������\�ɂ���̂����@�͂�|�����ł���A������ɑ������鎖�ł��B

������ɑ�������A�ƌ����ƕ�������������܂��A��������̂�N���Ă��镨���ɁA�Ȃ��A�ǂ����āH�Ƌ^��������āA�Nj�����l�ɍl���𖾗������čs�����������܂��B

�u������R�̃^�C�v�ɕ����Ă݂�Ɓv

�ŏ��̍��ɐ��������X�̎�����ʂ̂����A�@�`�B�܂ł́A�[���l���Đ��݈ӎ��ɖ����Ă�����ȂǁA�M�d�ȏ��������o�����ɖ𗧂�����ʂł��B

�C�`�F�܂ł́A�ΐl�̃R�~���j�P�[�V�����̎����Ɋւ��鎿����ʂŁA������D�ʂɂ���ׂɎg���鎖����������ł��B

�G�ƇH�͎����̔\�͂����߂���ʂ̂��鎿��ł��B

����́A��L�����悤�ɒN���N�ɁA�ǂ�Ȏ��ɂ��鎿�₩�A�ɂ���ĂR�̃^�C�v�ɕ������܂��B

���������l�ɂ��鎿��A�����������ɂ��鎿��A�����������ɂ��鎿��ł��B

�������́A���₷��ƌ����A���������l�ɂ��鎿���z������Ǝv���܂��B

�F�X�ȈӐ}�������đ��l�Ɏ��₵�A����Ӑ}�ɍ��������������҂��邩�A�S���z�����Ȃ������������Q�l�ɂ����ł��B

���������l�ɂ��鎿��͌����Ղ��̂ŁA������ʂ�������Ղ��A�������ɂ͈ӎ����Ղ��̂ŁA�P�������Ղ��ł��B

�����������ɂ��鎿��A�����ɂ��鎿��́A���������z������ȏ�̌��ʂ�����̂ł����A������A�������_������̂ŁA�ǂ��Ƃ͕������Ă��A�ӎ����čs���Ă���l�͏��Ȃ��ł��B

���Ɏ������́A�����������ɂ��鎿��A���₪���ł��B

������Nj�����l�ɍl���Ă��A������������Ȃ���������A�ǂ����̒m��������ȒP�Ȃ̂ŁA������Nj����鎖��w�ǂ��Ȃ�����ł��B

�����́A�����ɑ��݂��邾���ŁA�����̕����瓭�������āA�����������Ă�����ł͂���܂���B

��������Nj�����ȊO�A�������𖾂��A�������鎖�͂ł��܂���B

�悭�����\�z�͂����ɂ���鎖�������Ȃ��Ă��Ă��܂����A�����ɑ��鎩�������l�ɂȂ�ƁA�����\�z�͂��t���Ă��܂��B

���̗��R�́A������Nj����Ă��A�����ɉ𖾗����ł��鎖�͏��Ȃ��A������Ȃ��܂܂ɂȂ鎖����������܂��B

���̎��ɁA�����𗧂Ă鎖�����R�ɑ����Ȃ�܂��B

���ꂪ��������������A����͂����Ȃ̂ł͂Ȃ����A�ƌ����l�ɍl�����ł��B

������Nj�����C����������ƁA���̉������o���Ă��āA�������ؖ��ł���l�Ȏ���������ƁA����������������������܂��B

�������āA�m�����L���[�����čs���킯�ł��B

�u������Nj����ē�����m���Ǝ����������Ă���m���v

�������́A�������肽�����́A�����ɋ^��𓊂��|���Nj�����̂ł͂Ȃ��A�ǂ�������A�������������m���鎖�ōς܂����Ƃ��܂��B

�Nj����ē�������̂ƁA�ǂ����̒m�����o����̂Ƃł́A�傫�ȍ�������܂��B

������Nj����ē�����m���́A�_���ɍ������`�ŁA�����̊W����\���A�\���v�f�Ȃǂ́A�����̃��J�j�Y���𗝉��o������A������{����������ł��܂��B

�ǂ����̒m���ł́A���t�Ő����ł���ڂɌ�����l�Ȏ��͊o�����܂����A�m���Ƃ��Ċo��������̂́A�����̃��J�j�Y���̊W����{���́A�w�Ǖ�����Ȃ��Ǝv���܂��B

��Ԍ����ɕ\���̂́A���̒m�����Č�����ƕ�����܂��B

�������̒m������Č�����ꍇ�́A���̒m�����l���o�����l�̈Ӑ}�́A�\�ʓI�Ȏ������Č��ł��܂���B

�Ȃ��Ȃ玄�����̒m���́A���t�ŕ\����\�ʓI�Ȏ�����������Ȃ��̂ŁA���ɍČ������R�O���Ƃ���ƁA�Nj�����l�ɍl���ē����m���́A�����̓x�����ɂ����܂����A�T�O���ȏ�ꍇ�ɂ���ẮA�l���o�����l���D�ꂽ�Č����ł���ꍇ������܂��B

���̗����̍����A�����������c��ȗʂ̒m���ɂȂ�ƁA�傫�ȍ��ƂȂ��ĕ\��Ă��܂��B

��̌��t�ŁA�L����z���ł���̂ƁA���t�̋����Ӗ�����������Ȃ��A�ƌ����l�ȍ����o�Ă��āA���������ʂ��́A���@�͂̍��ƂȂ��ĕ\��Ă��܂��B

�������́A�����@�ł��鎖�̗͂𗝉��ł��Ȃ��l�͑����Ǝv���܂��B

����́A�m���鎖�ŁA�������Ă��܂�����ł��B

�m����L�x�ɂ��Ă��A���@�͂͂��Ă��܂���B

�m���́A�ǂ����Ă��\�ʓI�ɂȂ肪���ŁA������{���͕�����Ȃ�����ł��B

���@�͂�����Ȃ��A�̍��́A�Ⴆ�A�r�W�l�X�ł���A������ʂ����r�W�l�X�̎d�����ł���̂����@�͂���r�W�l�X�̎d���ŁA���̏�̑Ή��ɒǂ��Ă���r�W�l�X�̎d�������Ă���̂��A���@�̂Ȃ��r�W�l�X�ł��B

���̍����A�����Ԃɂ͂ǂ�ȍ��ƂȂ��ĕ\��邩�́A�z���ł���Ǝv���܂��B

���g�D�́A�r�W�����o�c��o�����X�E�X�R�A�[�J�[�h���̕č����̃r�W�l�X��@�Ŏ����������ʂ��o���Ȃ����R�́A�r�W�l�X���ŋN���Ă��鎖�A���Ђōs���Ă��鎖���A�č���Ƃ̗l�ɓ��@�ł��Ȃ�����A���ʂ��o���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

���A���������{���A���Ăɔ�r���āA�ᐬ���A�ᐶ�Y���Ȃ̂͂Ȃ����H���̍����������Ă���̂ɁA�R�O�N�߂����ᐬ���A�ᐶ�Y���ł���̂͂ǂ����Ă��H���̗��R�Ƃ��āA���@�͂��e�����Ă���Ǝv���Ă��܂��B

���Ђɑ���A�r�W�l�X�ɑ��鎩��𑽂����čs���A�r�W�l�X����A���Ђ̍s���Ă��鎖�̗������ǂ�ǂ�i�݁A���@�͂��t���Ă��܂��̂ŁA�����r�W�l�X���ł���l�ɂȂ�܂��B��Ɨ͂��A�b�v���鎖���ł��܂��B

���̗l�ɁA���₷�鎖�ɂ́A���ɑ傫�Ȍ��ʂ�����̂ł����A�������́A������R���g���[�����Ď����̃X�L�������߂鎖�͂��܂���B

�������̏K�����A�m���d���ł��鎖�ƁA���^�F�m���������͂ł��Ȃ��̂ŁA���ӎ��ɕ��������鎖����������ł��B

�ӎ����Ď���𑽂����čs���ƁA���^�F�m�\�͂����������Ă��܂��B

�u�W�c�Ŏ��₵�������ʁv

�O���[�v�Ŏ��₵�������ʂ́A���܂ŏグ�����ʈȊO�ɁA����Ώە��𑽊p�I�Ɍ�����A���҂̎���Ɏh�����A�X�ɐ[���L���Ώە�������l�ɂȂ�A�`�[���R�~���j�P�[�V���������ʂ̉�b���X�ɗǂ��Ȃ�Ȃǂ̌��ʂ�����܂��B

���̐������o�i�[�X�y�[�X

�l�h�A�C�f�A���z�m

��400-0853

�R�����b�{�s�����͌���

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp