MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。

洞察力の視点で観たIoTとは

IoTを洞察すると

「話題のIoTを洞察してみる」

今、IoTが話題になっています。IoTの取り組み方が、私たち日本と欧米では、かなり違います。

この違いを、当組織なりに洞察してみます。

米国の取り組みは、250兆個のセンサーを生活空間に配し、生活のレベルを上げる取り組みを、しようと計画しています。

監視カメラを配置し、防犯に役立てたり、交通状況を把握し、渋滞をコントロールしたりするデータを集め、AIで最適な状況を、作り出そうとしています。

ドイツは、日本と同じように製造業が主産業で、日本と同じような中小企業が多い国です。

ドイツが掲げたIoTの目標は、インダストリー4.0と言う名のもとに、国を挙げて、IoTですべてのもの人を、結び付ける計画を掲げています。

日本の取り組みはどうかと言うと、計画はあるようですが、私たちに伝わるような明確な計画はなく、中小企業を巻き込んだ、国を挙げての取り組みはないようです。

この違いを、洞察力があるかないかの視点で観ると、IT技術、IoTをどう捉えているかで、対応が違ってきている事が、見えてきます。

米国やドイツは、国を挙げて、目標を明確にし、取り組もうとしています。日本は、まだIoTの洞察が足りないのか、明確な目標を、打ち出せないでいます。

当組織ではこの違いは、IoTの可能性を、どう捉えているか?の差ではないか、思います。

米国やドイツは、非常に可能性がある、世の中を変えて行く次世代技術、と捉えています。

翻って日本は、まだ表面に表れているIoT製品が少ない為、IoTの可能性を、読み切れていないではないでしょうか。

IoTに対する読み方が、日本と欧米では違います。

これは、私たちと欧米人の、物事を見通す力、洞察力の差、と言えるのではないでしょうか。

欧米では、国を挙げて取り組む価値のある事と洞察し、私たちは、IoTの本質を洞察できない為、どう取り組んでよいか分からない状態です。

なぜ、欧米人との洞察力の差とまで言うかと言うと、かつて、IT技術が普及し始めて、IT技術が普及していた経緯と、今回のIoTの対応が、非常に似ているからです。

私たち日本は、IT技術では、明らかに遅れを取ってしまいました。

なぜ、IT技術に遅れを取ったかと言うと、IT技術の可能性を洞察できなかったので、真剣にIT技術の可能性を追求する事をしなかったため、日本のIT技術の利用法が、欧米と比較して、限定的利用に留まっている事です。

私たちの観方、捉え方は、洞察力を育てませんので、当然の結果かもしれません。

IoTは、IT技術がベースにあるため、IT技術同様、私たちには分かり難い、見え難い技術ですが、IT技術IoTは、世界中で使われていますので、苦手だ、では済まされない技術です。

私たちも、IT技術IoTをよく洞察できるよう努力し、IT技術IoTの可能性を、追求して行く必要があると思います。

「当組織の考えるIoTとは」

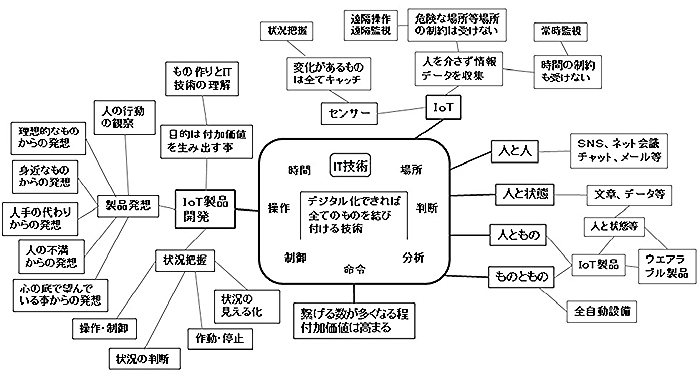

IT技術IoTは、人とものを結び付けて、付加価値を生み出している技術です。

人ものを結び付ける為には、洞察力が必要になり、私たちには洞察ある観方、捉え方ができない為、IT技術IoTの本質や可能性を、見つけ出せないでいます。

そこで当組織なりに、今話題になっているIoTの可能性を考え、本質を探ってみます。

IoTの可能性を、当組織では、こう捉えています。

IoTは、人ともの、ものとものを結び付けて、付加価値を生み出す技術です。

IoTは、基礎にIT技術があり、IT技術でできる事を利用して、付加価値を生み出しています。

おおもとのIT技術は、デジタル化できるものは何でも結び付ける事ができる、技術である事があります。

デジタル化できた情報を、判断、分析、命令、制御、操作などを行う事で、目的の効果を得られるのが、IT技術です。

このIT技術をベースに、センサーを加え、人手を使わなくてもいろいろな情報を入手できるのがIoTと捉えています。

なぜ、IoTがこれほど注目を浴びる様になったかと言うと、情報をやり取りするネットのインフラが整備された事と、IoTに必要な、センサーや情報をやり取りする無線技術が開発されたなどで、IoT製品を作り易く、効果的な事ができるようになったからです。

IoT自体は、かなり前からあり、工場の管理などに使われています。

話題になった最大の原因は、AirbnbやUber等がマスコミで取り上げられて、話題になった事と、IoT製品づくりの環境が、整ってきて、IoTでできる事の可能性が、大きく広がった為です。

その他にもIoT製品は、危険な場所等人がいられない所の情報を入手できたり、人手では、手間が掛かりすぎる、24時間365日稼働ができる事を利用できる事がIoT製品の特長です。

現実に、IoT製品を作るにあたり、一番苦労する所は、どれとどれを結び付けて、付加価値を生み出すかではないでしょうか。

この部分が、洞察力を身に着けていない私たちには、苦手な部分です。

当組織ではこの部分を、IT技術IoTの本質を考える事で、乗り切ろうと思っています。

例を挙げて、IoT製品を説明し、既にある製品から類推する事でも、IoT製品は生まれる事を説明します。

Airbnbと言う民泊サイトが、世界中に普及しています。

一般の空いている住宅を、旅行者のために、解放しよう旅行サイトです。

ここで問題になるのが、泊る所に常駐した人を置けない事です。

設備はあるけれど、鍵の開け閉めをする人を置けない事です。

そこで生まれたのが、鍵の開け閉めをデジタルキーでできる様にしようとして生まれたIoT製品です。

このキーは、ネット経由で泊まる人の所へ送れるので、最初に、民泊を希望する人をネットで募集し、募集してきた人に、ネット経由でキーを送れば、募集者は、民泊できます。

IT技術で人を集め、IoT製品の鍵で、宿泊所を提供する、旅行者と宿泊場所をIT技術IoTで結び付けて、付加価値を生み出している例です。

この民泊サイトは、上図で言えば、IT技術のマッチングで、宿泊者と宿泊場所を結び付け、IoT製品のデジタルキーで、宿泊者に場所を提供しています。

もちろんこの間に、グーグルマップとナビを使い、宿泊者を宿泊場所に誘導するIoT製品、スマホも入っています。

Airbnbと同様に考えて、最初にどんな遠隔操作をしたいかを考えます。

注文を受けた時点で、製品の発送までこなしたいのか?障害のある身内の人の行動を監視したいのか?家の掃除をしたいのか?など、需要ある遠隔操作をできるIoT製品を考え、その製品と何を結び付ければ、付加価値が生まれるかを考えれば、私たちでも、IoT製品を作り出せるのではないでしょうか。

その際、できるだけ多くの人と結び付けられるか?多く人が使ってくれるか?で選択して行けば、よいIoT製品を開発することは、夢ではないと思います。

ここで説明したことは、上図のIoT製品の身近な所からの発想ですが、潜在需要や人の不満を解消する所からIoT製品を発想する事でも、IoT製品を作り出す事ができます。

最初から、理想的なIoT製品を考えるのではなく、身近な所からIoT製品を考え、身近なものを便利にして行く、と考え、考えを広げて行けば、IoT製品の可能性は、非常に大きいと思います。

アマゾンのシステムを考えて頂ければ分かり易いと思いますが、一つの注文ボタンが、倉庫の製品を梱包して、運送業者に引き渡すまで結びつき、それだけでなく、その個人の購買履歴や代金請求処理、おすすめ商品のデータにと、いろいろな事に結びついたシステムになっています。

人手を介さないで、多くの事ができる、非常に効率的な結びつきを、IT技術IoTが行っている事が分かります。

私たちの発想は逆の場合が多く、何かをしたいからIT技術IoTを使うのだ、と考えがちです。

この発想は、私たちが犯しがちな、限定したIT技術IoTの使い方に結び付いてしまい、IT技術IoTの可能性を限定してしまいます。

IT技術IoTは、デジタル化できるものは何でも結び付けられる技術です。

バナースペース

関連項目

洞察力とは

発想力とは

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp