MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。

インストラクショナルデザインとは

IDに使われる理論や学問、考え方2

「研修を成功させるための研修手順」

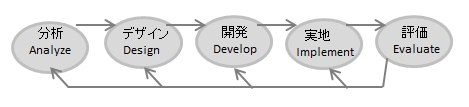

ADDIE(マディール)モデル

A:分析 →ニーズ分析とゴール分析をして全体像を決める

D:デザイン →どこをどのような形にするかをデザインする

D:開発 →教材を制作したり、ビデを撮るなどの開発を行う

I:実地 →実際にインストラクションを実地する

E:評価 →実地したものを評価す

このモデルに従って、研修を行う事が、有効な結果をもたらす、と言う事です。IDで行われる研修は、ADDIEモデルに沿ってデザインされます。

「自立学習、成人学習を促すもの」

ARCS(アークス)モデル

A:注意 (面白そうだな) R:関連性 (やりがいがありそうだな) C:自信 (やればできそうだな) S:満足感 (やってよかった) 研修を魅力的にするための施策方略で、学び手が、興味を持てるだけでなく、実際にも役立ち、結果を出す自信まで得られる研修にする必要がある。この土台を作る為の要素がARCSです。

ARCSは更に

A:注意は、Ο知覚的喚起 Ο探求心の喚起 Οマンネリ化を避ける

R:関連性は、Ο自分事にする Ο目的指向 Οプロセスを楽しむ

C:自信は、Ο学習要求の明確化 Ο成功への機会を作る Οコントロールの個人化

S:満足感は、Ο自然な結果 Ο肯定的な結果 Ο公平さ で構成される。

研修をデザインする時や、評価をする時に、この要素でデザイン、評価をすると、よいデザインやよい評価に結びつく。

学び手の立場でARCSを捉えてみると、違う方法が見えてくる。例えば、A:の探求心の喚起だったら、なぜだろう、どうしてそうなるのと、素朴な疑問や驚きを大切にする等が見えてくる。

自分のやる気を奮い立たせるアイデアである。

第一の原理

1、問題: 現実に起こりそうな問題に挑戦する

2、活性化: 既に知っている知識を動員する

3、例示: 例示がある (Show me)

4、応用: 応用するチャンスがある

5、統合: 現場で活用し、振り返るチャンスがある

教えない研修を実願する為に、誰を相手に、どんなやり方にも当てはまる原理です。

1については、現実的な問題を行い、これを学ぶと、こんな所で活用できる、と言うイメージを持つ事ができる。

2については、あなたはどうすべきか、と問い掛け、既にある知識を動員させる事。これで次の転回も、学ぶ必要があると、見て貰える。今の自分なら、どんな解決策を考えるか、と言う様に思って貰う事です。

3については、例を示せと言う事。現実の業務でどう使われているか等、例を示す事です。例えば、概念を示す場合、その概念に入る例を示す事と、入らない例を示すことなどです。

4については、3で示した例から、では違う例でやってみましょうと言う事です。練習のチャンスを与え、フィードバックを与える事

5については、現場で活用し、学びの成果を振り返るチャンスを与える、学習と業務の統合です。自律的学びの育成が目的

ガニエの9教授事象

1、学習者の注意を喚起する

2、授業の目標を知らせる

3、前提条件を思い出させる

4、新しい事項を提示する

5、学習の指針を与える

6、練習の機会を作る

7、フィードバックを与える

8、学習の成果を評価する

9、保持と移転を高める

成人学習の為の7つの原理

成人学習を成功させるためには、以下の環境があると、成人学習が促進される。

1.学習者が、自身が受容された尊重されたと感じられ、主体的に参加を誘発する様な雰囲気づくり

2.学習者自身が学習計画の企画立案に参画し、指導者と対等の責任を共有できる様な学習プログラム「相互的計画化」の導入

3.学習者自身が自己の学習ニーズを自己診断し、達成への内発的動機づけを高める事

4.学習者自身が学習活動を計画実地し、学習速度をコントロールできる事

5.学習目標を達成する為に学習者自身が学習形態や学習資源を見つける事

6.教師は、1人ひとりの学習が計画を達成するように支援的な役割を果たす事

7.学習者自身が、自分自身の学習結果を評価し、学習目標と学習結果とのギャップを再診断する事。又この診断結果を次のステップへつなげる事

「研修自体を評価するもの」

カークパトリックの4段階モデル

1、反応(どんな反応をしたか)

2、学習(何を学んだか)

3、行動(どのように仕事に活かしたか)

4、結果(組織にどの様に活かせたか)

行った研修が、どこまで達成できたか、を見る尺度として使われます。

「心理学から導き出される記憶を助けるもの」

既にある記憶に関連付けると、記憶し易くなる。関連付ける方法には、まとめて話すチャンク化、覚えようとする内容を、別の事柄に結びつける精微化、整理分類すると覚えやすくなる体制化、イメージ的情報と同時に示す事で記憶が促進される二重符号化説がある。

言語情報のインストラクションを行うには、以下の様に行うとよい。

1、一度に提示する情報量を抑えて、短期記憶の容量に納まる様にする

2、中心となる情報を提示した後、それに関する情報を、追加する事により、精微化を促進する

3、情報の意味あるまとまりとしてチャンク化したり、内容を分類・整理する事により、体制化を促進する

4、情報を言語とイメージ(グラフィック)によって提示し、それらを学び手が統合する事で、強いイメージが作られる

記憶のメカニズム(私たちは、以下の様に研修を行うと、より多く記憶する)

① 最初に触れた情報を一番よく覚えている。最初に何を言うかが重要になる。

② 最後の情報は2番目に覚えている。インパクトあるメッセージで終了するようにする。

③ 人間が一度に記憶できる塊は、7±2です。20分の中に9つ以内に納める様にする。

④ 参加者が既に持っている知識と関連付ける努力をする。

⑤ 書いて覚える。キーワードを空欄にしておくなどの工夫が必要

⑥ リビジット6回、一度出てきた内容を、10分後。1時間後、3日後、1週間後、2週間後、3週間後(研修後3週間に6回)にレビューすると長期記憶として定着する。

⑦ 変わったもの、意外性があるものは記憶に残り易い。重要なポイントを説明するのに、意外な数字を紹介すると効果あり

90/20/8の法則(私たちが、より多くの事を記憶する研修の時間配分は?)

20分おきにペースを変えたり、明らかに異なった形式にしたりする(記憶を保持しながら、話を聞くことができる限界)

長期記憶に移行を促す為、重要な事は20分おきに繰り返す。

8分ごとに、参加者を参画させる。(脳は10分以上受け身だと興味をなくす) 8分が経過したら情報提供をいったん止め、振り返りや自分なりのまとめを行う。(リビジット)

「動機づけ」

期待とは、自分がどれだけ上手くできるか、と言う期待です。価値とは、このコースにとって、どれ程価値があるか、を表している。どちらも高いレベルでないと、動機づけとして、機能しない。

例えば、価値を高めるために、コースの難易度を上げると、期待度が下がり、動機づけが弱くなる、などが起きる。学習者の動機づけを最大にするように、価値と期待をバランスさせる事が必要になる。

「研修で行う事自体を能動的にする方法」

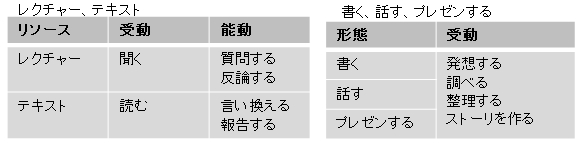

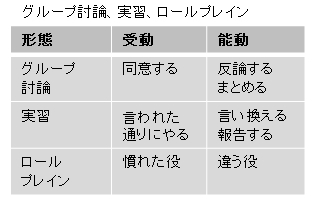

研修を行うと、講師のレクチャー、テキストの配布、研修中に書く、話す、プレゼンする、グループ討論、実習、ロールプなどを行う機会がある。これらを能動的行動に変えると、学び手は、自ら研修に参画する様になり、研修が自分事になる。

研修で行なわれるレクチャーや紙で渡される資料を能動的にするには、上図の様に、質問したり、報告したりする事で、学び手の行動が、能動的になる。書く、話す、プレゼンする事を能動的にするには、発想したり、整理したりする事で能動的行動になる。

研修で行うグループ討論、実習、ロールプレインを能動的にするには、反論したり、違う役を行ったりする事で、能動的行動に変えられます。

研修では、どうしても講師のレクチャー中心になりがちですので、能動的行動を、研修の中に多く取り入れる事で、受動的になりがちな研修を、能動的、自ら参加する態度に変える事ができます。

「私たちは、他人の影響を受け行動を変えて行く、行動随伴性の問題」

行動随伴性における好子、嫌子を使い、行動を制御する。

好子とは、行動が強化された時、そこ行動の直後に生じるもの。嫌子は、行動が弱体化された時、その行動の直後に生じるものです。

何が自分の行動を制御しているかが分かれば、その環境をコントロールする事で、自分の行動を制御できる。

教え手の学び手に対する行動強化法は、即時フィードバックと、ルール支配行動(よい行動を取る事で、将来良くなるなどの内在足したルールに従う)です。確認テストやコンピュータ支援システム(CAI)は、即時フィードバックがし易い。

その人の高頻度の行動そのものが好子として使える事を、プレマックの法則と言う。

嫌子を出し続けても、元の行動が改まると言う事は殆どない。嫌子を出し続けるのは、一時的に不適切な行動が納ますからです。嫌子はエスカレートし易いので、注意が必要。

嫌子を使わずに、不適切な行動を止めさせる方法

①対立行動法 同時にできない行動させる ②合図法 合図をした時だけ止めたい行動をさせる、合図を減らす ③他行動法、止めさせたい行動以外の行動を強化する、方法がある。

「態度の形成」

態度とは、その人が属しているコミュニティから、暗示的に教えられるもので、認知技能+運動技能が備わっていなければ生まれない、行動を決定するものです。態度を直接教える事はできない。

態度を形成したいのであれば、時間を掛け、コミュニティメンバーとして、経験を重ねる必要がある。

知識や能力は内的情報と考えられ、外的なものと相互作用して、人の反応や行動を決めている。

徒弟制度と言う、態度を形成させる方法がある。これは、

〇モデリング→手本となる熟達者が、実際に、どの様に問題を、解決しているかを、観察させ、それによって、どの様にしたら、課題を解決できるかを、学習者が、概念化できる様にする。

〇コーチング→実際に問題解決に取り組んでいる学習者に、熟達者が、1対1でついて、ヒントを出したり、フィードバックを出したりして指導する。

〇スキャフォルディング→一通りの事ができる様になったら、学習者が1人立ちできるように、手助けの範囲を限定し、サポートする。

〇フェーディング→学習者が独り立ちできる様になったら、手を引く のプロセスを経て態度を形成して行く。

徒弟制度には、熟達者を養成できる利点はあるが、応用が利かないと言う弱点がある。そこで、弱点をカバーする為の工夫が必要になる。

「徒弟制度と学校教育の弱点をカバーする、研修デザインの工夫」

徒弟制度の弱点、学校教育の弱点を挙げ、研修をデザインする時、どんな工夫が必要か、書いてみる。

状況的学習の問題 : (伝統的徒弟制度に見られる弱点)

〇 柔軟性の問題 : 一つの事を一つの方法でしかできない

〇 学習の問題 : 全体の知識を体系化できない

〇 移転の問題 : 獲得した文化を、文脈の違う状況に適用できない

非状況的学習の問題 : (学校カリキュラムに見られる弱点)

〇 動機づけの問題 : 一体自分は何をやっているのかを、見失ってしまう

〇 不活性の問題 : 習った知識を、現実の生活の問題にどう適用したら良いかが、分からない。

〇 保持の問題 : 抽象的な知識は、それを使わなければ、すぐに忘れる

状況的学習論によるデザインの工夫

学校教育の様な弱点をカバーする為に、意味のある文脈(現実味のある)を与える様にする事で、今取り組んでいる事が、どんなゴールに向かっているかを、学習者に確認できる様にし、動機づけを高める。

これを実現する為に、身近な例を話、研修は自分の為だと思って貰う様にし、研修を受ける事で、仕事に役立つ事を実感して貰う様に、研修を進める。

様々な方略やツールを必要とする様な複雑性の高い学習環境を設計する

意味のある課題、シナリオに応じて、複雑な環境を用意する。

頭の中で考えるだけでなく、他のメンバーを含め、様々な外部資源を利用する事によって、状況的な学習が、促進される。

モデリング、コーチング、スキャフォルディングなどによって、軌道修正を常に持たせる。

学習によってある程度課題解決できる様になったら、全く新しい課題に取り組ませる。

自分が何を獲得したかを、意識させる事によって、学習の仕方を、学習するスキルを伸ばす事によって、スキルを特定の課題に限定させる事のない様に、拡張する。

「モチベーションを高く学んで貰う為の11の方法」

①ニーズを作りだす

参加者は、自分にとって必要な事であると認識している時は、学ぶ意欲が高まる。研修メリットを発信する事で、必要性を感じて貰う工夫をする。

ニーズを感じているか否かで同じ研修を受けても、吸収力が大きく異なる。

②自己責任を感じて貰う

自分事に感じて貰う工夫をする。例えば、身近な話をする等。

参加者、講師間だけでなく、参加者間の連帯責任を上手く形成する

参加者の連帯責任を形成するには、リーダーを固定せず、全員に回る様にし、全員が責任感を高める等がある

③興味を持たせ、維持する

興味や集中力が途切れない様に90/20/8の法則で研修を行う。

8分に一回は参画を徹底し、能動的な関わり合いをして貰う。

体を動かす、立って話をするもよい

④実生活に当てはめる事ができる様な経験を提供する

意欲を持って貰う為には、実践でどう活用できるかのイメージを具体的にする。それは正論だけど現実は・・・と言う様にならない様にする。

⑤称賛したり、励ましたり、認めたりする

ありがとうございます、その調子で等の言葉を発し、講師だけでなく参加者間でもこの様にする

⑥健全な競争を促進する

遊び心があって楽しめるレベルの競争を上手く取り入れる。この際誰も傷つけたりしない様に注意する。参画者に確認する。

課題や問いかけに対し、予測して貰い、その後解答、解説を行う等、健全な競争を促進する。競争要素は必要でゲーム感覚的

⑦講師自身がワクワクしている

講師自身のモチベーションが参加者に伝わる、基本中の基本。

講師自身が気持ちの切り替えができるものを作っておく。

⑧長期的な目標を設定する

今日この研修でこれを学ぶことが、如何に参加者にとって長期的視点で、どう言う価値があるか、と言う意味付けが必要になる。メリット発信をしっかりやり、イメージできる様にする。

組織の戦略や方針と、どう関係している内容かを示す様な、長期的な目標を示す。

⑨内面的なモチベーションの価値を理解する

人それぞれモチベーションの感じ方は違う。講師自身の考え方で、偏見や先入観を持たない様にする。一見モチベーションがない様に見えるので、あの人はモチベーションがないと結論付けるのは危険だ。

不可解な事は直接問い掛けてみる事。その際、考えを押し付ける事がない様に、ニュートラルに話しかける。

⑩対人関係を強化する

人との関係が研修の際にも大きな意味を持つ。その場に所属していたいと言う、感情を全員が持てる様に、参加者同士の関係強化を図る。

講師との対話は必須ですが、参加者同士の対話にも価値がある。各人の知識や経験の共有で得られるものは大きい。集合研修の意義も高まる。

⑪参加者に選択の自由を与える

研修には参加者の主体性が必要です。主体性を発揮する為には、選択の自由が必要になる。学習プロセスの中で、参加者が自ら考え、選び決める事が必要になる。

課題、ケーススタディを複数用意→選んでもらう→結果として分担する。

短時間で多くをカバーできる選択肢を提供すると、やらされ感が軽減される

質問の質は重要で、深い省察が生まれるような質問をすると研修の質が上がる

「知識・スキル・態度を作りだすゴールベースシナリオ(GSB)とは」

ゴールベースシナリオと言う、知識・スキル・態度を培える、学びの方法がある。文脈となるシナリオを提供され、これを解決して行く事で知識・スキル・態度を身につける方法です。

学習者の役割はどんなものか、学習者を取り巻く、現在の状況は、どうなっているのか、をカバーストーリーによって、記述する。その上で学習者のミッションを明確にする。

このシナリオの中で学習者が役割を果たす事によって、学習が進んで行く。その時、そこで得られた知識やスキルは、明示されない。

学習者はシナリオが提供する状況の中で、練習したり、決断したり表現したりすることを求められる。これは、これを学びます、と言う形で提供しているわけではない。ミッションを果たす為に、しなければならない

ミッションを果たす時には、学習者は一人ではない。必要に応じて、コーチや専門家のフィードバックを受けられる。又、意思決定などをするのに役立つ情報は、いつでもアクセスできる状態にある。

GBSを作るにあたり考慮すべき事、

1、真正性原則 : 知識、スキル、態度が現実の中で、それらを使う事を反映している様な課題と設定に埋め込まれる事

2、織り込みの原則 : 課題をやり遂げる事、特定のコンピテンシーを獲得すると言う、2つの焦点を、行ったり来たりする事

3、関節化原則 : 学んだ事を考えに接合する事。特定の文脈での学習を抽象化する事。

4、内省原則 : 定期的に、自分のやっている事を内省し、パフォーマンスを他人と比較する事により、効果的な方法を思い出す。

5、学習サイクル原則 : プランー実行ー内省のサイクルを、繰り返す事で、学習して行く。 である。これを実現する様なシナリオを考える必要がある。

アンカードインストラクションと言う、一般的な知識を、意味ある文脈に降ろす、獲得する事とGBSとは、文脈の役割を重視していると言う共通点がある。

大きな違いは、アンカードインストラクションは、領域固有性によって、学習の内容の移転が困難である事を克服する為、一般的な知識を、意味ある文脈に結びつけようとしている。つまり移転を促す為に、文脈を利用している。

一方GBSでは、リアリティのある状況の中で、発揮されるパフォーマンスそのものを、目指している。そして、それを獲得する為に、様々な問題、意思決定、リソースの調査なしの課題が、設定されている

個別化教授システム(PSI)とGBSの違いは、スキル指向か目標指向かの違いで、PSIでは、学習すべき知識とスキルは、明示されていて、それを1つひとつ完全学習して行く。

GBSでは、知識、スキルは明示されなく、具体的な事例と到達すべき目標が明示される中、個々の知識、スキルは、その目標を達成する為に必要なものとして、位置づけられている。

「研修の最初に行う事」

研修を行う際は、研修の最初に、導入部として、ラポールの形成、方向づけ、動機づけを行う。

ラポールの形成とは、学び手との間に、信頼関係を築く事であり、方向づけとは、研修のゴールが何なのかを思い出させる事であり、動機づけとは、学び手が感じたニーズが、この研修とどの様な関係があるかを、思い出させる事である。

この方向づけをする事により、学び手は動機づけを高く維持し、ニーズを明確にでき、この研修が、学び手が感じたニーズに直結している事を思い出せる。

オープニングデザインの6つのポイント

①加者の最大の感心事を打ち破る

参加者は、最初の頃は研修に集中できないので集中して貰う事を行う。方法は、参加者に話して貰う、書いて貰う様にする。 問い掛け答えを書く、他と対話をするなど

②ネットワーキングを促す

参加者同士が、対話をする機会を設ける。グループ内での自己紹介、問いかけの答えを周囲の人と考える等 全員の前で自己紹介はダメ

③修内容に関連性がある

楽しめて、研修内容に関連性があるものを工夫する。クイズを出題 自己紹介の中に研修に関連するものを入れる

④自尊心を維持、もしくは高める内容である

自尊心を高めるまで出来なくても、せめて傷つけない様にする少人数の自己紹介 参加者に敬意を表す、事前課題の結果を公表しないなど

⑤講師も参加者も楽しめる内容である

早く到着した参加者に笑顔で話しかける。参加者が手と口を使う機会を早いタイミングで作る

⑥好奇心をくすぐる要素がある

参加者に興味を持って貰う仕掛けを作る。グッツ等興味を引くものを置いておく 研修で使うもの(商品等・・)問い掛けやクイズを出し、その先を知りたいと思わせる

「研修の最後で行う事」

① アクションプランを立てる

研修での学びを、何をどう実践するか?アクションプランを立てて貰う事がクロージングには大切です。

研修のクロージングで各トピックス毎に、アクションプランを立てる。プランはより具体的に(5W1H)に、上手く行かない状況でも、どう乗り越えるかをイメージする。

② 祝う

クロージングでは達成感を味わったり、成功体験で終了する事で、参加してよかったとの気持ちを持って貰うようにする。研修で得たものを確認し、もっと学びたいと言う意欲や、職場に戻って早く実践したいと言うモチベーションを高める事が狙いです。

研修テストで満点が取れるような内容にする。スタート時に取り組んだ課題を再度取り組んで実践して貰う。アクションプランを共有し、お互いが励ましのコメントをし合う。

③ すべてを結び付ける

全体を俯瞰し、関連性を整理する時間を入れる。これで細部は理解しているけれど、全体を見失う事を防ぐ。

各項目の重要ポイントを自分の言葉で言う 学んだことを職場で実践する際の流れに沿って整理する 優先順位を整理する

「IDの基本的考え方、当組織が行う事」

インストラクショナルデザイン(ID)は学習者中心主義を取る。学校教育が、教師中心主義を取るのに対し、IDは、学び手が、自分自身の学習を制御する事が大切であり、学び手に、責任と積極性を持たせる学習者中心主義を取る。

学び手が、学べない場合は、講師、教え手の責任になる。その為、役割も違ってきて、講師の役割は、全体を見るモニターの役割と、事業全体の開発者の役割を担う。

講師は、どの様に運営するかではなく、どの様に学び手の活動を、デザインするかに重点が置かれる。

こう変わると、コーチ、メンターの存在が重視されるようになる。

当組織が企業で、内製化した研修を行う場合、当組織が、IDデザイナの役割を担い、研修のデザインと、リソースの開発を行い、実地でのコーチ、メンターと、研修目的のニーズをゴールに達成させるためのレクチャーを企業の講師役が行う事になる。

講師役の上司と当組織で、ニーズ分析からリソース開発までのデザインを行い、実地と実地中のフィードバックは上司が行い、評価は当組織が、フォローアップは上司が行う形になる。

研修を実地する上司は、講師の立場での実地と、コーチ、メンターの立場の両方を実地で担う事になる。つまり、研修の殆どの部分を、当組織と研修担当の上司で行い、実地は上司中心に行い、研修成果の責任は、当組織が持つ事になる。

バナースペース

関連項目

インストラクショナル

デザインとは?

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp