MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。

インストラクショナルデザインとは

インストラクショナルデザインはどんなところが優れているのか

「インストラクショナルデザインの概略」

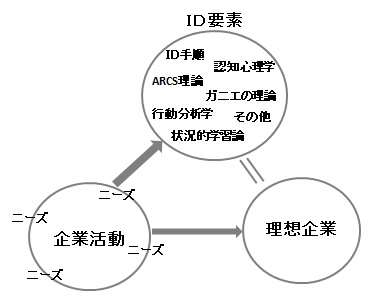

インストラクショナルデザイン(以下ID)の概念を掴んで頂きたく、上図を用意しました。

上図を見て頂ければご理解頂けるように、IDは理想的な企業になる為、企業活動の色々な所に生まれてくる、企業を成長させるために必要なニーズを、解決する為に使われるID理論や認知心理学などのまとまりです。

IDに用意されている理論や学問を使い、研修等の学びを行うと、効率的に、効果的に学びが行え、今までの研修ではできなかった、結果を出す事ができます。

IDには数多くの、研修を良くするため工夫や学問等が用意されている為、一度に全部を取り入れる事はできないと思いますが、できる所から1つひとつ取り入れる事によって、徐々に理想の研修等の学びができる様になっています。

それは、達成すべきゴールに向かって、全ての学びの為の学問やリソースを使い、研修等の学びを進めますので、学びが効率的・効果的にできるからです。

IDを取り入れた学びをすると、成長して行ける企業の土台が作れ、他社より成長できる企業を作る事が出来ので、競争力が増すだけでなく、社員の満足度の高い仕事を行え、社員の金銭と精神面の両面に貢献できる企業を作れ、優秀な人材の確保にも、貢献できます。

なぜ、社員の金銭面と精神面に貢献できるのか、疑問が湧くと思います。

それは、ニーズ自体を興味ある、達成できる問題にして行くからです。

これを達成させるために、ID理論や学問、学びの進め方を結集させているからです。

今まで私たちが行ってきた研修等の学びとは、かなり違う学び方をするので、最初のうちは戸惑う事もあるかも知れませんが、どうしても知識・スキルが身につかない、と言う様な不満はなくなり、やる気や自信が生まれてきますので、続け易い学びを行えます。

日本企業でIDを取り入れて、結果を出している企業は殆どない様ですが、一つの理由が、IDを採り入れ易く指導できるコンサルタントがいない事かも、知れません。

最初のうちは、IDの全部を取り入れる事が難しく、すぐに結果が出せない事と、最初が、一番手間暇が掛かる為、手間暇かけても、それに見合った結果が出せない為、お金を取り難いからだ、と思われます。

「インストラクショナルデザインの説明第一段」

インストラクショナルデザイン(以下ID)は全体像を掴むことが難しいシステムです。そこで、IDを三段階で説明します。

IDとは、興味が持て、やってみようと思え、実行したら自信がついた、と言う様に、必要な知識・スキルを習得する為の研修等学びをデザインする考え方、捉え方の事です。

IDの基本は、知識・スキルを習得したい学び手に、解決したい問題に興味を持って貰い、自ら学ぼうと言う気持ちを持ち、やってみようと思わせ、問題に対処して、自信をつけて貰う様に、研修全体をデザインする事です。

又、研修が無駄にならない工夫や、確実に身につく様な工夫が、あちこちにあり、無駄なく確実に必要な知識・スキルを得る事ができます。

それも、心理学を使い、私たちが覚え易い様に、身につき易い様に研修を行う事です。

IDには3つの面があると思います。

1つは、人間心理から導き出された、研修の仕方、興味を引く、やる気がでる、問題が解ける、自信が湧く様に研修を進める理論です。

もう1つは、人間の能力に合った研修法。例えば、1度に話す内容を、短期記憶内に納める話し方、話の内容を関連付けて話すなどです。

最後の1つが、私たちの弱点をカバーする様な、研修プロセスを組む事です。例えば、プロセスの各所で評価し、状況を把握して、状況に応じて次の手を打つなどです。

「インストラクショナルデザインの説明第ニ段」

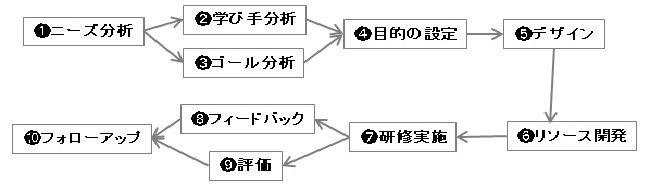

次に、実際のIDの研修プロセスを示し、どうして、上記の事が可能になるのか、説明します。

ごく簡単にプロセルを説明すると、最初が、どんな知識・スキルを習得したいかを明確にする為、ニーズ分析を行い、そのニーズに対して、研修を受ける人学び手が、どのくらいの予備知識・経験があるかを調べる学び手分析をします。

この調査で、研修をどうデザインすれば、学び手が確実に身につけられるかが分かります。

学び手分析と並行してゴール分析をするのは、研修をデザインする時、どの様なプロセスを経験すれば目標の知識・スキルを得られるかを明確にする為です。

この3つを経ると、研修の目標が見えてきます。

目標をはっきりさせる事には2つの意味があり、学び手が、この研修で何を習得できれば、研修は成功だ、と言う事を分かる事と、どう言う評価法で評価するかを明確にする事で、どう努力すればよいかが学び手に、見える事です。

ここまでくると、研修の全体像が見えてくると思います。

次の段階が、他の研修とは顕著な違いで、最初に説明した、IDの考え方、分かり易く、自信が持てる様にデザインする事、記憶し易い様に話す事、私たちの心理を踏まえた対処の仕方をする事等で、自然自然に積極性が生まれる様に研修を行う事で、学び手は、意識することなく、研修に自ら参加する様になり、やらされ感のない研修をデザインできる事です。

次の段階リソース開発も、研修をする方法は、講師のレクチャーや研修資料だけではありません。

オンラインビデオ、eラーニング、試作品を作ってみる、実行してみる等あらゆる学びの方法を対象にし、それを研修で組み合わせ、効率的に学べるように、リソースを見つけ出すか、作るかします。

次の段階が研修の実地です。

ここでの特徴は、分かり易く、学び手のレベルに合った話し方をする事と、興味を持って貰えるように、自信を持って貰えるように、積極性が生まれる様に実地して行く事です。

これは、既にデザインところで考えているので、デザインされた様に、実地する事が必要です。

研修中の講師のフィードバックは、学び手が育つように行う事が必要です。

ここまでで終わってしまっては、よい研修かどうかは分かりません。実地した研修の評価が重要です。

研修を終わって、学び手はどうなったかは、評価で分かります。

評価に従い、次の手を打つ事で、学び手が確実に学べるのです。

最後は、フォローアップです。

評価に従い、どんなフォローアップが、必要かが、分かってきますので、フォローアップを行い、研修で不足した所を補います。

この様なプロセスで研修を行えば、もれなく学び手が学べる事になります。

しかも、確実に効率的に学べます。

私たち人間が力を発揮できる状態になるには、知・情・意のバランスが必要だ、と言われます。

これが生まれる様に、研修のプロセスを組み立て、実践を通して、知・情・意のバランスが生まれる、成果が出せる様にするのがIDです。

「インストラクショナルデザインの説明第三段」

IDとは、上図のプロセスを経て、効率的で効果的な研修を行う為の考え方、捉え方です。

他の研修と違う所は、理論や学問を使い、身につき易くしている所と、無駄を排除して確実に知識・スキルが身につく事です。

プロセス図を見て頂ければ分かる通り、ニーズを見つけ、見つけたニーズがどんなニーズで、このニーズを解決する到達点はどこか、を明確にします。

しかも、効率的効果的にするために、学びに必要なあらゆるリソースを使い、理論や心理学等の学問を使います。

又、学び手を励まし、やる気にさせ、成長させる要素を多く含み、目的が達成できたか否かを評価し、できない場合はフォローアップを行うなど、確実に必要な知識・スキルが身につくシステムになっている所です。

各フェーズを説明し、なぜIDが、効率的で効果的な学びの仕方かを説明して行きます。

「① ニーズ分析」

最初は、業務遂行に、何が足りないかのニーズを見つけ出す事です。

社員が持っている知識・スキルが、企業が求めている知識・スキルと違い、差ができた時、社員と企業が求める知識・スキルにギャップが生まれます。

ギャップが生まれた時、このギャップを解消する為に社員に、知識・スキルを補う研修などを行う必要性が生まれます。

このギャップの内容を分析する事がニーズ分析です。

ニーズは社員と企業間に生まれるだけではありません。

本人が成長したい、本人が望む事と現実の実力との差や世の中と企業の間にも、特殊な専門分野と企業や、個人間でもギャップは生まれてきます。

本人が気づいていないニーズもあります。

この場合は、気づかせる努力をする事でギャップを感じて貰うか、感じて貰えない場合は、ニーズが生まれないと解釈するのがIDです。

このニーズの分析は、例えば、本人が感じる事だけがニーズと言う訳ではありません。

同じニーズでも、上司が感じているニーズ、周りの人が感じているニーズは全く同じと言う事ではありません。

見つけ出したニーズを、上司の立場、周りの人の立場、企業としての立場等、色々な角度から検討し、ニーズの本質を探ります。

又ニーズを感じた人と、企業や社会や特殊分野との間にどんな乖離、ギャップがあるかも分析します。

この為本人だけでなく、上司、周りの人、場合によっては経営戦略とのギャップも聞き取り調査をします。

ニーズ分析により、研修の目的が何で、どのレベルの知識・スキルを得るのかが明確になります。

「② 学び手分析」

次に行う事は、研修を受ける人、学び手の分析です。

IDでは、学び手が確実に、知識スキルを習得する事を目指しています。

この為には、ニーズに対し学び手が、どのくらい研修で習得できるか、学び手の能力を知る必要があります。学ぶ能力のない人が研修を受けても、無駄になります。

これを実現する為に、普通ですと前提テスト、事前テストを行います。

このテストで、学び手の現在の実力を測る事と、研修終了後のテストとの差を測り、研修で何を得られたかの判定にも使われます。

学び手分析は、本人以外、上司、周りの人、場合によっては社外の人に、聞き取り調査を行い、できるだけ正確に学び手を把握します。

学び手分析で得られたデータは、研修内容にも利用され、確実に知識・スキルが身につくような研修内容になります。

学び手分析で得られたデータは蓄積され、本人の実力を知るだけでなく、このデータは、企業の戦略に組み込むことも可能です。

「③ ゴール分析」

学び手分析と並行してゴール分析を行います。

目的は、研修のゴール、達成すべき知識・スキルを明確にし、学び手が、ゴールに向かい、集中して取り組めるようにするためです。

又、どう評価すれば、目的の知識・スキルが得られたかの判定方法を、学び手と共に共有できる様にするためです。

ゴールが明確になっていると、目的の設定が明確になり、行動もとり易くなり、ゴールに達し易くなります。

もう一つゴール分析には目的があり、ゴールまで到達するには、どんなステップを経て到達するかを、明らかにする事です。

ゴールまで到達するには、どんなステップが必要かが分かるので、1つひとつのステップに集中して取り組めば、ゴールに到達できる可能性が高まります。

特に高度な複雑な問題に対しては、私たちの能力には限界がありますので、1つひとつに集中する事には、大きな意味があり、解決し易くします。

「④ 目的の設定」

今までニーズ分析、学び手分析、ゴール分析で得たデータを使い目的設定を行います。

よい目的には、具体性があり、どんなメリットが得られるかが見えて、研修で習得できる内容が分かるものです。

目的を明確化にすることにより、学び手が学び易くなる事と、目的の明確化により、研修の評価を明確にできる事です。

評価を明確にすることで、学び手が納得行く評価ができ、次のステップに進み易くなります。

IDの真の目的は、業務で役立つ知識・スキルを身につける事です。

この為研修の目的が、学び手にとって、移転できるか否かが分かる事は、研修の成果に大きく影響します。移転できる事に自信が持てる研修は、学び手にやる気と自信を引き出します。

※ 移転とは、研修で学習したことを、実務に移し、業務で実際に使える様になる事を言います。

「⑤ 研修のデザイン」

研修のデザインには、ニーズ分析、学び手分析、ゴール分析、目的の設定で得てきたデータを基に、学び手が、必要な知識・スキルを学べるようにデザインすることが求められます。

この目的を実現できるリソースを選び、評価できる方法を採用するデザインにします。

デザインに際し、研修が効率的効果的になる様に、リソースを選び研修法を考えデザインする事になります。

IDには色々な理論や心理学などが使われています。

その代表格のARCS理論で説明すると、研修内容を、面白そうで、やりがいががありそうで、やればできそうと思わせ、やってよかったと思って貰う様に、研修での話の内容やリソースを使い研修を行う事です。

これで学び手は、目的に対しやれる気や自信を持ち、実務でも役立て易くなり、企業に貢献できるようになります。

又、心理学を応用し、話の内容を、短期記憶内に納める話し方、記憶し易い様に話の内容をチャンク化、精微化、体制化、イメージ化を図る話し方等、理論や学問の知恵をフル活用したデザインにします。

この事で、研修を、効率的に効果的にすることができます。

IDのデザインには、定型的なものは開発する順番ぐらいしかなく、どんなリソースを、どの様なタイミングで使うかは、デザイナが考える為、その人、組織の環境に合わせて研修をデザインでき、いろいろな企業の事情に合わせた研修、人材育成ができる事が特徴です。

研修をシステム的に捉えて、対処するのがIDです。

この為、中小企業でも取り組めます。

IDには、研修を効果的効率的にする多くの理論や学問があります。

これらの理論や学問を、できるだけ多く知って、適材適所で理論や学問を使うデザインにする必要があります。

研修をデザインする際、あまり1つひとつのテクニックにこだわる事なく、如何にしたら研修を、効率的効果的に目的を達成できるかを考え、デザインすると、優れた研修をデザインできます。

IDはニーズ、リソース、活動、フィードバック(評価も含まれる)が一体となってゴールを目指す為に、デザインに際し、一体感を持ってゴールに向かう様に、デザインしなければなりません。

「⑥ リソース開発」

リソース開発は、研修目的を達成する為に、効果があり、効率的に学べるリソースを見つけ出し、使う事になります。

研修で必要な知識・スキルを身につける方法は、講師のレクチャーだけではありません。

ガニエの理論で言えば、できる様になる最初の言語情報を得る方法は、講師のレクチャー以外いくつもあります。

これを、時間場所を考慮して、最も目的にかなった言語情報を、簡単に確実に、手に入るリソースを見つけ出します。

リソース開発は、研修目的、学び手分析などのデータを使い、目的を効率的効果的に達成できる素材を見つけ出す事が、目的です。

その為には、リソースになりそうないろいろな方法、素材を理解しておく必要があります。

例えば、eラーニングは時間場所の制限なく、言語情報の取得や認知技能を養う事ができる等を理解しておく事です。

IDの為に開発された理論やIDに役立つ学問を実現し易くするリソースを見つけ出す事は有効です。

ICTを使ったリソースは、効率的である場合が多いです。又、成人学習に向いています。

リソースを開発する際、使用するリソースが、評価し易いか否かを判断する必要があります。

リソースに評価が、曖昧だったり、難しかったりすると、評価が曖昧になり、目的が達成できたか否かの判定が難くなります。評価を考慮したリソースを選ぶことも必要です。

※ ガニエの理論とは、私たちが行っている事を、言語情報、認知技能、運動技能、態度に分けて説明している、私たちが行う生産活動や生活の知恵を説明しているものです。

言葉で表せるものを言語情報、言語情報を基に構造化したり、並べ替えたりして、目的の行動に移す認知技能活動、認知を基に体を動かす運動技能、行動を選ぶ基になる態度が、私たちの生産活動を支えている、と言う理論です。

こう分ける事で、私たちの活動の様々な事が説明できます。

ガニエ理論の詳細は、使われる理論や学問・考え方1、をご覧ください

「⑦ 研修実地」

研修を実地する目的は、ニーズ分析で表れたゴールを達成する事です。

ゴールを達成する事で、ニーズ分析の所で扱ったギャップが埋まり、業務で活かせるようになります。

又、実際に実地してみなければ分からない事もあります。

実地に関しても、IDの理論、学問に合わせる様に実地すれば、効果が高くなり易くなります。

デザインの所で説明した様に、学び手が興味を持ち、自信を持てる様に実地し、目的を達成できるようにします。

IDには、数多くの理論や学問が用意されていますので、取り入れられる所から取り入れて実地し、慣れるにしたがって多くの理論や学問を取り入れる様に実地すれば、研修効果が徐々に高まって行きます。

又実地する事で、成人学習に慣れる、成長できる実地の仕方を学べれば今後の研修が、更に効率的効果的に行う事ができる様になります。

即時フィードバックは、 実地中でなければできませんので、心がけて研修に効果が出る様にフィークバックをする様にしましょう。

「⑧ フィードバック」

学び手と接触し始めてからは、常にフィードバックは心がける様にします。

フィードバックの目的は、学び手に、現在の状態を知らせ、やる気を強くする事や、反省して次の行動に活かす為に行う、非常に重要な行為です。

フィードバックや評価が得られない状態では、学び手は、どこに向かっているのかが判断し難くなり、方向性を失う事など起きます。これを防ぎ、方向性を確認する為のも、フィードバックは重要です。

学び手に、やる気や自信を持たせるようなフィードバックをする様にします。

「⑨ 評価」

評価する目的は、フィードバックと同様に、方向性を与える事、自分の行った事を論理的に判断し、省察を通して、次の行動を決める為に、目的達成のために、次に何を行うかを判断する為に行います。

フィードバックと同様に、行うタイミングが重要になり、効果的に、目的に向えるように評価する事が必要です。

評価する場合、目的に対して、多面的に評価し、学び手が納得し易くする事と、多面的評価の中で、次の行動に移し易いものから移して行けば、評価が無駄になる事を防げます。

どう評価するかは、IDの理論ARCSや第一の原理に基づいて評価を行えば、IDの目的に合った、評価ができます。

研修全体を評価する場合は、カークパトリックの4段階モデルで評価すると、研修目的がどこまで達成されたかが、分かり易くなります。

「⑩ フォローアップ」

フォローアップには、2つの種類があります。

研修中で行う、研修を成功させるためのフォローアップと、研修後に、目的達成のために不足している知識・スキルを補うためのフォローアップです。

研修中に行うフォローアップは、学び手に直接行うフォローアップが多く、その場で学び手の方向を変えさせたりする事が含まれます。

研修後のフォローアップは、評価に結びついている事が多く、評価で出てきた不足分を補うために行いますので、具体的なフォローアップが多いです。

また、将来を見据えたフォローアップもあり、なかなか身につかないものを身につけるリビジットを6回繰り返す事や、成人学習をできる様にする為のフォローアップ等があります。

フォローアップの手段としてのICT活用は、効率的に行えるので、お薦めです。又、ブレンドフォローアップを考える事も効率的、効果的に研修を行う為には必要です。

今までの説明で、IDの考え方が効率的で効果的になる事が、ご理解頂けたのではないでしょうか。

研修にIDを取り入れるとは、研修に必要なあらゆる資源を利用してID理論や心理学などの学問を使い、私たちの能力を引き出す様にデザインされた、効率的で効果的な研修の仕方です。

IDの研修を取り入れる為に必要となる事は、経営者が、IDをよく理解して取り入れる気持ちを持って頂く事と、社員に、新たな知識・スキルが必要になる事を理解して貰い、研修に、真摯に向き合う気持ちを持って頂く事です。

研修を内製化する事が多くなるので、社員に余分な手間が掛かる欠点は生まれますが、知識・スキルを積み上げる形で行えることで、この方法以外、他社より上に出られる企業を作れない事は、トヨタが証明しているのではないでしょうか。

自ら変われる企業を作る事が、変化に対応できる企業になり、工夫改善が当たり前になる企業文化を作る事が求められ、これを実現する手段がIDを取り入れた研修を行う企業を作る事ではないでしょうか。

バナースペース

関連項目

インストラクショナル

デザインとは?

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp