MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。

アクションラーニングとは

アクションラーニングの各ステップの目的効果と質問の種類

「アクションラーニングで行う会議順序と目的、そこから得られるもの」

アクションラーニングは、会議の仕方に順番があり、順番通りに行う事で、アクションラーニング効果が出てきます。その順番と、各ステップの目的と行う事で得られるものを掲載します。

会議を行う際は、この目的と得られる効果が出る様に、会議を行う事が求められます。

アクションラーニングで行うよい質問とは、対話とは

「アクションラーニングの中で行うよい質問とは」

アクションラーニングで行う質問は、グループが問題を理解し、再定義する力になったり、共通の目標を立てたり、考えられる限りの戦略を策定したり、効果的な行動を起こせる質問です。

質問は、問題やあらゆる解決策をより深く理解させるだけでなく、メンバーの間によりよい関係をもたらします。

アクションラーニングで活用して頂きたい質問は

〇 オープンな質問;自由に、どのように答えるか決められる質問

この行動をすれば、どんな効果が得られるか?

〇 感情的な質問;メンバーがある問題に関して、感情を共有できるような質問

この仕事をやり残したら、どう思う?

〇 省察的な質問;より深く考えさせる質問

この問題の原因は、何だと思う?

〇 核心をつく質問;問題をより深く、より広く考えさせる質問

なぜ、こんなことが起きるのか?

〇 新鮮な質問;考え方の基礎となる前提に疑問を呈するような質問

いつも〜するのか? それを試したことあるのか?

〇 関連付ける質問;システム思考基づく質問

これからの行動の結果はどうなるのか?

〇 明確化する質問;より細かい描写や説明を求められる質問

あなたの言っている事は、〜と言う事か?

〇 探求的な質問;新しい手段や洞察を生み出し、新たな探求へとつながる質問

〜を考えた事はあるのか? これは〜に役立つのでは?

〇 分析的な質問;状況だけでなく、原因をも検証する質問

なぜ、それは起こったのか?

〇 クローズドな質問;イエスかノー、あるいは多数決で明らかになったり、理解が深まったり、グループがすぐ次の

行動に移れるような質問

この決定に賛成か? 何人の人が影響を受けると思うか?

良い質問をするための最善で容易、かつ最も効果的な方法は、以前の質問やその答えに素直に立ち返る事である。

「役に立たない質問」

〇 誘導的な質問;質問者が個人、グループに自分が意図としたように答えさせる、もしく

は、答える事を推奨するような質問

それはあなた自身がやりたい事ではないのか?

〇 複数選択式の質問;質問者に都合のいい質問が重なっており、答える人にとっては粉らわ

しい質問

メンバーが、取り組み問題の視野を広げ、深める事ができるように質問しなければならな

い。

したがって、誘導的、尋問的な質問形式ではなく、深く考えられるような質問形式を使う事が重要になる。

「よい質問の条件」

よい質問の条件は、以下の通りです。

〇 集中力もしくは緊張感、またはその両方を喚起する質問

〇 より深いリフレクションを促す質問

〇 考え方の基礎となる前提に対して疑問を抱かせる質問

〇 答えが難しく、質問するのに勇気がいる質問

〇 革新的な思考へと導く質問

〇 素晴らしい解決策への扉を開くカギが含まれている質問

〇 無知、リスク、混乱がはびこり、次に何をすべきか誰も分からない状況下、でなされる新鮮な質問

〇 支援的、洞察的、手ごわい質問

〇 独り占めではなく、共有に根差している質問

〇 自己中心的でも興味本位でもなく、また自分の賢さをひけらかしたり、情報を得たいがためのものでない質問

〇 問題提示者自身の考え方、見方をさらけ出す質問

〇 心を開き、より深く考えさせる質問

〇 仮定を検証し、グループがなぜその行動を起こすのかと同様に、なぜそのやり方で行動するのかを考えさせる質問

〇 行動を促す質問

質問は、全員が平等にする必要があります。問題提示者も、できるだけ早い時期に、質問をするべきです。

提示者が質問する事により、メンバーの意見を聞きたいと思ってもらう事と、解決策を持っていない事

を知らせる事ができます。

提示者が質問する事により、メンバーがお互いに質問し合うようになり、コミ

ュニケーションが、多様になってきます。これで問題が全員のものとなります。

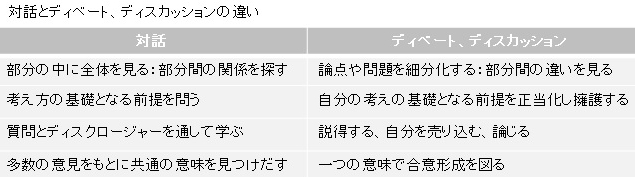

「対話とは」

アクションラーニングを行い、よい結果を出す為には、会議での会話を、対話にする必要があります。私たちは、時として対話ができない事が多いので、あえて対話をここでは取り上げました。

対話とは、論じたり、説得したり、自分を売り込むことではなく、聞く事と学習する事を重んじる、特殊なコミュニケーションの事です。

対話では、主張と質問のバランスが重要になります。対話は、どちらか一方が勝ったり、他人を説得しようとする試みより、共に勝つことを奨励します。

対話とは、物事を理解するために、参加者全員が等しく議論に加わる権利を持ち、知的能力を有している事をお互いが認め合う事ができるような融和関係を確認する、特別な会話形式の事です。

対話の中心概念は、人々の相互理解を通じて他者の考えを知るだけでなく、他者の全体を確認する事です。

対話においては、権力、伝統、優秀な頭脳、既得権といった力を有する誰かの解釈に頼るよりも、人の心は自らのロジックや道理を用いて世の中を理解するという原則にのっとっています。

対話は個人の知だけでなく、集団の知も肯定します。誰もが自分の暗黙の前提には気づかず、他者の助けを借りなければそれを発見できない事を知っています。

どんなに賢く有能な人であろうと、ある視点から物事を見ている事、他に合理的な見方がある事を理解しています。

アクションラーニングの中で行う会話は全て、対話をする必要があります。

アクションラーニングの目的は、他の会議では出せない結果を出す事ですので、ディベートやディスカッションではなく、対話を通して結果を出すように心がける必要があります。

私たちは、どうしても上下関係を意識し過ぎて、対話にならない場合が起きやすいのですが、アクションラーニングを行う際は、対話を行う事でよい結果を導かなければなりません。

アクションラーニングで対話が必要な訳

アクションラーニングの目的は、高度な優れた問題解決策を考えだす事です。この事を実現するには、問題をいろいろな角度から検討する事で、問題を深く掘り下げて、問題の原因や本質を見極める事は有効な方法です。

数人のメンバーの観方の違いを使って問題を掘り下げるのがアクションラーニングですから、メンバー間の会話が対話になっていないと、誰から出てくるか分からないよい質問、その答えが活かされなくなります。

アクションラーニングは、一人一人の重みが違う会話ではなく、一人一人の会話が同じ重みをもつ対話になっていないと、高度な優れた解決策を生み出せなくなります。

日本の文化は、まだパワハラがよく起きる事からも、上司の意見が強いです。この文化をあえて否定し、対話を通してアクションラーニングを行わないと、アクションラーニングで結果が出せなくなります。

対話をしないと上司の機嫌を気にして、言いたいことも言えなくなり、結果として結果の出せない会議になってしまうのがアクションラーニングです。

古い価値観と、新しい価値観両方理解しないとビジネスを上手くできなくなっているのが現在です。両方の価値観を理解するには、両方の観方を理解するには、わだかまりなく、メンバーの誰でも対等に扱う会話、対話をしなければ理解できません。

バナースペース

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp