MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。

補足説明

当組織が思う気づきを多くする事の効果、成長企業の条件、企業研修学びの全容

「業務やビジネスで気づきが多くなるとどうなるか」

私たちは気づきが多くなる物事の捉え方、考え方をしていませんので、色々な事に気づく事がビジネスや業務に、どんな影響を与えるかは分かりません。

気づきを多くする事には、ビジネスや業務を変える、大きな力があります。この力を説明します。

最初に、気づく事は、気づいた人の行動になる事です。

知識を得ただけでは行動に結びつかない事は多いと思いますが、気づきは、その人が既に持っている知識や経験から、納得した形で気づけるので、即行動に結びつきます。

気づきの効用は、ビジネスや業務の理解が進む事です。

私たちは、見ていただけでは気づかない事は多々あります。

例えば、水素ガスの入った風船は、上へ上昇して行きます。水素ガスは、空気より軽いので上昇するのです。

私たちが膨らました風船は、上昇しません。

この例は誰でも知っている事なので、不思議とは思いませんが、世の中には、私たちが知らない事は一杯あり、表面だけ見ていたのでは、分からない事は多いです。

気づくとは、今まで分からなかった事に気づく、原因に気づく、本質に気づく等、教えられる事ではなく、自ら見つけ出す事です。

これは、知識を多くしても、ただ考えをめぐらすだけでは、気づきは殆どありません。

なぜ、気づかないのでしょうか。気づきは、強く反省する事や物事を追求する等、より深く考えないと、生まれてこないからです。

私たちの今までの教育は、気づきを求められなかったので、私たちは、知識を増やし考えをめぐらす事はあっても、色々な事に気づく事が重要だとの意識はありません。

こう言う事を理解していない為、私たちは日常起こっている事を、普段から深く反省したり、物事を追求したりする事は少ないと思います。

惰性で業務を行っている事の方が、多いと思います。

そんなことはないよ!と言うかもしれませんが、あなたは自分で行っている業務を、どこまで広く深く理解していますか、理解しているのであれば、業界最高水準の仕事ができる訳で、利益も高いと思います。そうでないなら、まだ行っている業務を十分に、広く深く理解していないと、思います。

分からない事を分かるようにする行為が、気づきです。

知識で覚えるのと、自ら気づくのでは、大きな違いがあります。

知識として覚える場合は、その知識のみを記憶する事が多く、その人が持っている知識・経験から気づくのとでは、知識の関連性が違います。

気づく行為は、その人の多くの知識・経験から、自ら見つけ出すので、一つの気づきが、その人の多くの知識・経験と結び付きます。

ここが、気づきが多い方が、知識が多いより、役立つ事が多い理由で、それだけに、深く考えないと、気づきは生まれ難いのです。

気づきの効用、ビジネスや業務の理解が進むと、どう違ってくるのでしょうか。

ビジネスや業務で行っている事を深く広く理解が進むので、どうして売れないのか、なぜこんな結果が出るのかなどの、根本的な原因や本質が分かり易くなります。

知識を増やしても、考えても、原因や本質が分からない事はよく起きます。

気づきを多くするビジネスや業務の進め方を行うと、普段からビジネスや業務で起きる事1つひとつを、気づきにより解明して行きますので、問題が起きた時に考えるのではなく、常日頃の気づきが、問題が起きる前に、未然に問題を解決してします事が起き、問題があまり起きなくなります。

仮に問題が多くなる様でしたら、それは、レベルが上がり、未解決部分が増えたからです。

私たちは、1つの事を理解すると、更に疑問が起き、気づきが起きる事は多々あります。

知識を重視した問題解決法は、場当たり的になり易いのに対して、気づきを多くする業務の進め方は、ビジネス、業務の理解を積み重ねる理解が基になった問題の対処の仕方になるので、幅広く深い理解を基礎に置いた問題解決になり、より優れた問題解決法になって行きます。

今は問題自体が複雑になってきているので、複雑な問題に対処でき易いのは、気づきを多くした業務の進め方ではないでしょうか。

今中小製造業が生き残る為には、世界最高水準の技術を持つか、他社では作っていない需要ある製品を作る以外、賃金の高い日本では、生き残れなくなってきています。

この様な企業を作る事に、ビジネスや業務の中で、気づきを多くする事が役立ちます。

なぜ、気づきの多い業務の進め方が、生き残れる条件になるか、説明します。

先ほどから説明している通り、業務に気づきが多いと、業務を深く広く理解する様になって行きます。

業務でやっている事一つのひとつを、気づきを通して深く広く理解する様になるからです。

業務を広く深く理解できる様になれば、業務で行っている事を、効率的に効果的に行う事ができます。

これは、生産性の向上に結び付き、利益確保に繋がって行きます。

気づきの多いビジネスを展開するとどうなるでしょうか。

行っているビジネスを、広く深く捉えられるようになり、何を作れば売れるか、どの様なビジネスをすれば、利益を多く確保できるかが、競合他社より分かる様になります。

有利なビジネスを展開する事ができます。なぜ、有利なビジネスを展開する事ができるのでしょうか。

例えば、その業界のやり方を、多くの気づきにより、他社より理解が深まれば、他社が気づかないその業界に合ったビジネスを展開する事が可能になるからです。

又、他社では気づかない製品開発も可能になって行きます。

気づきを多くするビジネスを展開すると、色々なメリットが生まれる事がお分かりいただけたでしょうか。

このメリットは、他社では気づかない事を気づく為、独創性ある製品開発にも繋がって行きます。

気づきを多くするビジネスや業務を行う事のメリットは理解できたが、私たちに気づきの多いビジネスや業務ができるのか?の問題が残ります。

そう考えるのは、無理のない事です。今まで、意識して気づきを増やすビジネスや業務を、誰もやっていないからです。

しかし、結果的に気づきが多い業務を展開している企業は、多くあります。

トヨタやデンソーなどが行っている、工夫改善が当たり前の業務の進め方です。工夫改善は、気づきがなければ生まれません。

トヨタやデンソーがどんな方法で工夫改善を行っているかの神髄は分かりませんが、当組織では意識して気づきを多くする方法を取る為、工夫改善より広く深く気づきの幅や深さが広がり、業務改革だけでなく、ビジネスの仕方そのものを変える力が、気づきの多いビジネスや業務の進め方には、あります。

気づきを多くした業務を行っている企業が既にある、と言う事は、私たちに備わった能力を使って、工夫改善を行っていると言う事です。

意識して訓練すれば、私たちでも身につく能力と言う事です。

最初に戻りますが、私たちの環境は、気づきの少ない物事の捉え方をしているので、ここに書いたことを気づいている人は、殆どいません。

私たちは、考えなければいけない、新しいものを生み出さなければだめだ、多様性が必要だ、と言葉では言いますが、なぜ、新しいものを生み出す事が必要かを、深く追求しないので、どう考えれば、新しいものを生み出せるかが、分かりません。

私たちの習慣では、殆ど新たな気づきを生み出せない事は、現実が示していると思います。

私たちにもできる、気づきを多くする方法があります。

身につけ易さから言うと、やっている事を振り返り、深く反省する。

行っている事を少し深く掘り下げてみる、なぜ、どうしてとWhy思考を続ける。

ビジネスや業務を色々な視点から観てみる、顧客の立場からビジネスを見る等です。

一番困難な事が、メタ認知能力を養い、自分自身を冷静に見てみる事です。

これらを習慣づける様に訓練すれば、気づきが自然に多くなって行きます。

なぜ、この方法で気づきが多くなるのでしょうか。

これらを業務のプロセスの中に取り込むと、業務をより深く見る様になるので、気づきが自然に多くなって行くからです。

経験しなければ理解できないと思いますが、色々な事が理解できる様になると、更にもっと理解したいと言う気持ちが生まれ、業務を理解する好循環が育ってきて、どんどん理解が進んでゆきます。

「当組織が思う企業が、人が成長する条件」

私たち企業が成長したいのであれば、以下の条件をクリアーする必要がある。

当たり前過ぎる事であるが、実際には、どこかが欠けている場合が多い。

① 挑戦のない、失敗のない成功はない。試してみる事、やってみる事以外には成功は得られない。

② 技術や努力の積み重ねを行う以外、他より高いレベルの仕事をできるようにはならない

③ 進化の法則とは、イ、難しいけど懸命に手を伸ばせば届きそうな目標を持ち、ロ、実地した結果、どこが良くて、どこが悪いのかの情報を得る事が出来、ハ、それを次の機会に活かす事ができるような練習や仕事のやり方をしている企業や人は成長できる、です。

④ 上記3つの事は、知っていても成長はできない、実際に実践してみなければ成長は得られない

上記の原則を、社員行動の指針として、あるいは経営者の行動指針として、肝に銘じて行動すれば、成長できる企業や人を作る事ができる。

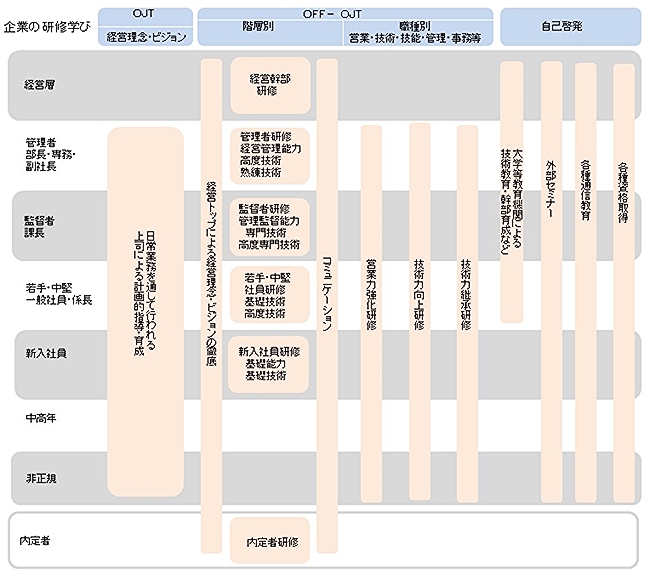

「企業の研修学びの全容」

上図を見て頂ければ、企業が行う研修の全容が分かり易いのではないでしょうか。

ここから導き出されることは、経営トップによる経営理念・ビジョンを全社員が共有する事の必要性、例え経営トップであっても全社員対するコミュニケーションが必要な事、自己啓発は全社員が必要な事が見えてきます。

OJTは管理者から始まり、非正規社員まで、上司が部下に対し行う、その企業を支える学びである事。

企業の成長を望むのであれば、実働部隊である管理者から非正規社員までが、部署に合わせた知識・スキルを向上させる必要がある事。

個々の地位にふさわしい技術・能力を身につける必要がある事が、浮かび上がってきます。

企業の成長の原点は経営トップの意志(経営理念・ビジョン等から生み出される企業をこうしたいという気持ち)である事は間違いない事で、経営トップの意志が、管理職以下の全社員を動かす事になります。

バナースペース

関連項目

MIアイデア発想塾

〒400-0853

山梨県甲府市下小河原町

Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp